|

潮評丨警惕自媒體刮起畸形“純獄風”

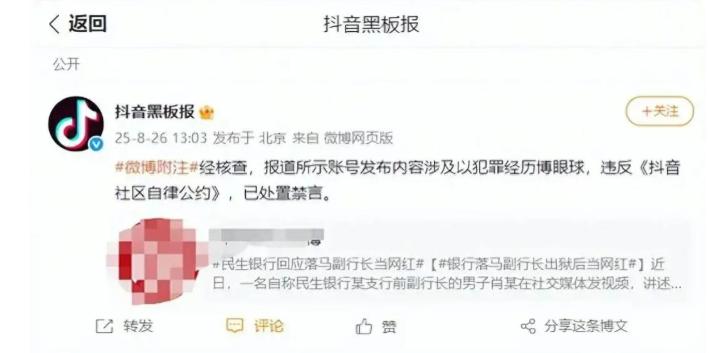

近日,一名自稱為民生銀行某支行前副行長的男子肖某,在社交媒體發布視頻講述入獄前的經歷,短短幾天漲粉2.2萬。8月26日,抖音方面作出回應,經核查,該報道所涉賬號發布的內容存在以犯罪經歷博眼球的情況,違反了《抖音社區自律公約》,目前已對其作出禁言處置。 公訴書顯示,時任民生銀行北京分行航天橋支行行長張某,以高息為誘餌,誘騙被害人簽訂虛假的理財產品購買或轉讓協議,并將錢款轉入其控制的個人銀行賬戶,騙取147名被害人共計人民幣27.46億余元。肖某作為共犯,因犯“吸收客戶資金不入賬罪,被判處有期徒刑九年,并處罰金人民幣九萬元。 如此斑斑劣跡,本應終生引以為恥,如今卻被他包裝成“逆襲劇本”,堂而皇之地在鏡頭前炫耀,真可謂厚顏至極。 以違法犯罪經歷為噱頭博取流量,肖某不是第一人。一段時間,在“黑紅也是紅”的扭曲邏輯下,網絡短視頻平臺刮起了一陣畸形“純獄風”。刑滿釋放,不再是悔過自新的起點,反而成了打造“人設”的資本。今年4月,因外貌出眾被網友戲稱為“最美通緝犯”的女子,出獄后當起主播,用“大牢出來的女人”等標簽博眼球,一個月圈粉近萬。2022年,一名曾因“持刀強奸”15歲女孩而服刑的男子發布短視頻后,搖身一變成了“浪子回頭”的勵志網紅,直播帶貨風生水起。 曾經犯過錯的人,也有重新生活的權利,如果刑滿釋放人員能依靠自己的雙手、勤奮勞動重獲新生,我們不該戴著“有色眼鏡”看待他們。但若以“刑滿釋放人員”的標簽為噱頭,以“揭秘犯罪內幕”“還原高墻日常”為賣點,收割流量與金錢,這種行為,早已超越“自我表達”的邊界,演變為對法治精神的公然挑釁,對受害者尊嚴的二次踐踏,對公眾認知的惡意扭曲,必將遭到人們的反感與抵制。 社會包容改過自新,但不會縱容這種試圖把罪惡娛樂化的行為。當犯罪經歷成為流量密碼,正義的底線何在?法律的威嚴何存?誰還會敬畏規則?更可怕的是,這種“犯罪變現”的示范效應,還可能在青少年心中造成“犯罪是成名捷徑”的錯覺,引發跟風效仿。 2023年7月中央網信辦發布的《關于加強“自媒體”管理的通知》明確指出,對于那些通過炒作社會熱點事件或有組織地發布傳播違法和不良信息,造成惡劣影響的“自媒體”,將一律予以關閉。網絡平臺對肖某等人的賬號作出禁言處理,并非對刑滿釋放人員的歧視,而是對扭曲價值觀的果斷亮劍,是對網絡生態的必要凈化。 當然,及時封禁相關賬號,只是第一步。切斷“犯罪網紅”的賽道,還需監管部門和網絡平臺協同發力,不斷完善和創新監管,建立長效內容審核機制,加大執法力度,加強法治宣傳和價值觀引導,鏟除畸形流量滋生的土壤。公眾也需擦亮雙眼,拒絕為“黑紅”買單,用理性構筑清朗網絡的防火墻。 編輯:金文婕 審核:王仕偉 版權聲明:如有侵權 請聯系刪除 |